2016.6.20買取り情報【小林和作/色紙/水彩画/絵画】

-

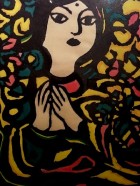

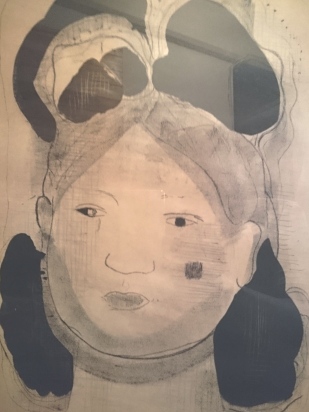

靉光

あいみつ 1907年-1946年 洋画家 本名:石村 日郎(いしむら にちろう) 広島県出身

シュールレアリズム風や宋元画風など、特異で個性的な画風で知られる。生前に多くの作品を破棄した上、残された作品も原爆で失われたことからその数は非常に少ない。終戦後、帰国を目前にして38歳で病死。近代日本洋画を代表する画家である。 -

秋山巌

あきやま いわお 1921年~ 版画家 大分県出身。

棟方志功、布施悌次郎、坂本繁二郎に師事。

その後、独学で民俗学・仏教学・俳詩・陶芸・彫刻・水墨画を学ぶ。日本美術家連盟会員。

-

荒川豊藏

あらかわ とよぞう、1894年-1985年。

昭和を代表する美濃焼の陶芸家。岐阜県多治見市出身。

北大路魯山人の星岡窯での研鑽を経た後、桃山時代の志野に陶芸の原点を求め、古志野の再現を目指し、「荒川志野」と呼ばれる独自の境地を確立。

昭和30年「志野」と「瀬戸黒」で重要無形文化財技術保持者(=人間国宝)に認定される。

号:「斗出庵」、「無田陶人」

岐阜県可児市に荒川豊蔵資料館がある。 -

安東五

あん とうご 1919-1989年 陶芸家 韓国ソウル出身

李朝の古陶磁器の研究を重ね、焚川窯にてその再現に力を注いだ韓国陶磁器界の第一人者。韓国の人間文化財(日本でいうところの「人間国宝」)の指定を受けている。

-

アンディ・ウォーホル

アンディ・ウォーホル Andy Warhol 1928-1987年 アメリカの画家・版画家・芸術家でポップアートの旗手。※「ウォーホール」と表記されることもある。

シルクスクリーンの技法を用い、有名人の肖像や商品、ドル記号など、アメリカ社会に流布するシンボルを作品化した。豊かなアメリカ社会を体現する明快なポップ・アート、商業絵画としても人気を博した。 -

アール・ヌーヴォー

アール・ヌーヴォー(仏語: Art Nouveau)

19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。「新しい芸術」を意味する。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴であり、建築、工芸品、グラフィックデザインなど多岐に亘った。

第一次大戦後、その過剰装飾が否定され、よりモダンなデザイン「アール・デコ」への時代へと移行し、アール・ヌーヴォーは淘汰されていくこととなる。 -

イカール

⇒「ルイ・イカール」の項参照。

-

石黒宗麿

いしぐろ むねまろ 1893年-1968年 富山県出身の陶芸家。

中国唐・宋代の古陶磁を研究し、「木の葉天目釉(※)」を再現。

※木の葉天目=天目茶碗の中に「木の葉」の姿を焼き付けたもの。

昭和30年、重要無形文化財「鉄釉陶器」の保持者(=人間国宝)に認定される。 -

板谷波山

1872〈明治5年〉~1963年〈昭和38年〉 陶芸家

「波山」は故郷の名山である「筑波山」に因む。

日本の近代陶芸の開拓者であり、彩磁・白磁・青磁などに気品の高い名作を遺す。

また新しい釉法を工夫、薄手のレリーフ文様表現に独自の作風を示した。

帝国美術院会員。帝室技芸員。文化勲章受章。 -

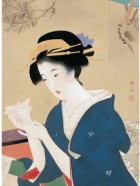

伊藤深水

いとう しんすい 1898年(明治31年)-1972年(昭和47年)

大正・昭和期の浮世絵師、日本画家、版画家。歌川派浮世絵の正統的な美人画で有名。戦後は複製版画も多数頒布されている。 -

井戸茶碗

-

今泉今右衛門

いまいずみいまえもん

江戸期より続く肥前有田の窯家。赤絵屋十六軒の一つで代々赤絵付を専業とする。十代(明治~大正)は有田の上絵窯の見透かしを上部に付け斯業に貢献した。2013年現在は十四代目。現代における「色鍋島」の技術の伝承を担っている。

参照→鍋島、色鍋島 -

今右衛門

いまえもん

参照→今泉今右衛門 -

色鍋島

いろなべしま

肥前鍋島藩の藩窯、大川内窯で生産された鍋島焼の中の色絵磁器の総称。江戸時代の磁器の中で最も精巧を極め、今日まで伝承されている。

参考→鍋島、今泉今右衛門 -

岩田藤七

-

印籠

-

上田直方

うえだなおかた 信楽焼の名工

信楽焼の伝統を伝える古来窯は幕末に始まる名門。

2010年より六代が「六代 上田直方]を襲名.

四代と五代(※)はともに滋賀県の無形文化財に認定されている。

(※)

四代 1898(明治31)~1975(昭和50)年

五代 1927(昭和2)~

-

上村松園

うえむら しょうえん 1875年(明治8年)-1949年(昭和24年) 日本画家

京都出身。1948年、女性として初めての文化勲章を受章。作品の題材は京都の風俗をはじめ、歴史、謡曲の物語等幅広く、格調高い人物画を数多く制作。凛として気品ある女性像は高く評価されている。 -

浮田克躬

-

梅原龍三郎

うめはら りゅうざぶろう 1888年(明治21年)-1986年(昭和61年) 日本の洋画家

京都出身。1914(大正3)年までは梅原 良三郎(うめはら りょうざぶろう)を名乗る。

20代の滞欧時にルノワールの絵画に強く影響を受け、その後ヨーロッパで学んだ油彩画に日本の伝統的な美術を自由奔放に取り入れた装飾製の高い作品を数多く生みだした。豪放なタッチや鮮やかな色彩も特徴的である。

安井曽太郎とともに「日本洋画壇の双璧」と謳われ、昭和の一時代を通じて日本洋画界の重鎮として君臨した。 -

ウランガラス

極微量のウランを着色材として加えたガラス。ブラックライトをあてると発光、美しい蛍光緑色を呈する。ヨーロッパが発祥であるが、大正~昭和初期には日本国内でも生産され、食器やさまざまな日常雑貨に使用された。

-

瑛九

-

永楽善五郎

-

絵葉書

-

エミール・ガレ

エミール・ガレ emile galle (仏 1846-1904)

アール・ヌーヴォー期を代表する芸術家。ガレの作品はガラス製品のほか陶器・家具など幅広い分野に及ぶ。1893年、フランスのナンシーに工房を開設。1889年のパリ万国博覧会では絶賛を浴びる。多種の技法を用いたガラス作品とジャポニズムの影響を受けた独特のデザインは、現代でも高い評価を受けている。

-

大沢昌助

おおさわ しょうすけ (1903-1997) 昭和・平成の日本の洋画家。

晩年に簡潔で色彩豊かな独自の抽象絵画を確立。 -

大樋長左衛門

おおひ ちょうざえもん

石川県金沢市にある350年の歴史と伝統をもつ楽焼の脇窯「大樋焼」(おおひやき)。

裏千家の始祖・四世仙叟宗室居士と同道した初代長左衛門。

仙叟が帰京する貞享3年(1686年)後も長左衛門は残り、大樋村(現、金沢市大樋町)に居を構え、窯を建てて藩の焼物御用を務め、加賀藩よ大樋姓を許されたことからその歴史は始まり、現在(十代/2015年)に至ります。。

金沢市橋場町に十代大樋長左衛門窯、大樋美術館があります。 -

大山忠作

-

岡鹿之助

おか しかのすけ、1898(明治31)-1978(昭和53)年 洋画家。

独自の点描画法が特徴。静けさに満ちた幻想的な風景画を得意としていた。 -

岡本玉水

-

尾形乾山

おがた けんざん 寛文3年(1663年) - 寛保3年(1743年) 江戸時代の陶工、絵師。

名は惟充。通称は権平、新三郎。号は深省、乾山、霊海、扶陸・逃禅、紫翠、尚古斎、陶隠、京兆逸民、華洛散人、習静堂など。

一般には窯名として用いた「乾山」の名で知られる。野々村仁清に陶芸を学び、陶芸の世界のみならず、絵画の制作などにも手腕を発揮。

兄は尾形光琳。乾山が器を作り光琳がそこに絵を描いた兄弟合作の作品も多い。

乾山の名は2代、3代と受け継がれていき。6代乾山(1851-1923年)はバーナード・リーチの師である。 -

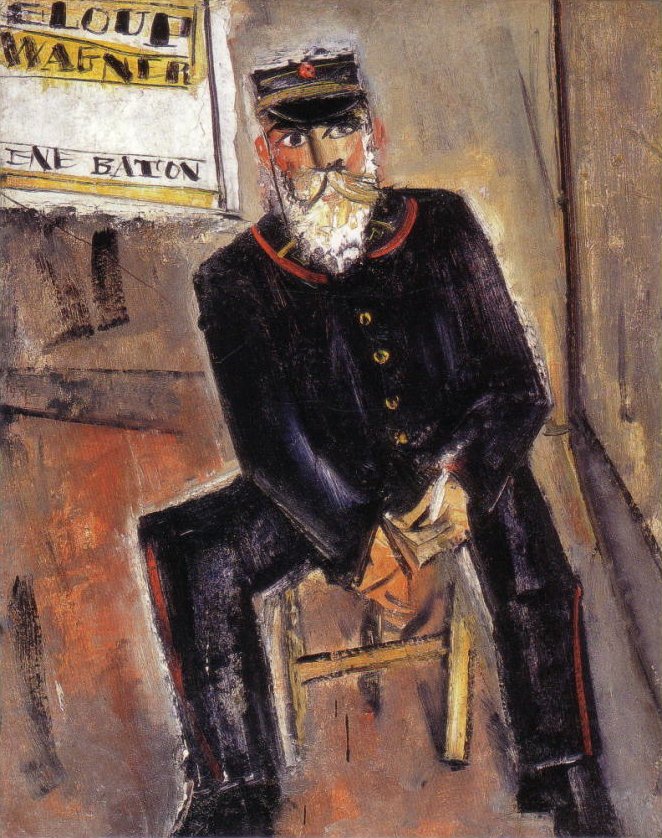

荻須高徳

おぎす たかのり 1901-1986年 大正・昭和期の洋画家。愛知県出身。フランスのパリにて主に活動。

パリの都市風景を描いた作品が多い。

東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科卒業後、渡仏。画家の佐伯祐三とは同窓。

1928年(昭和3年)のサロン・ドートンヌ入選を経てフランスでの地位を確立させていくが、戦争のため日本へ帰国。

そして戦後再び渡仏。以後死去するまでパリで制作活動を行う。墓がパリのモンマルトル墓地にある。

-

荻原守衛

-

奥田元宋

-

奥村土牛

おくむら とぎゅう 1889年(明治22年)- 1990年(平成2年) 日本画家

東京都出身。胡粉などを丁寧に塗り重ね、非常に微妙な色の表現を特徴とする。現代日本画壇の最高峰に位置した代表的な日本画家の一人として評価が高い。 -

小倉遊亀

おぐら ゆき 1895年(明治28年) - 2000年(平成12年) 日本画家。本名、

滋賀県出身。 日本美術院に属する画家として活躍し、上村松園とともに日本を代表する女流画家。

作品としては、身近にあるものに題材をとった人物画や静物画が多い。 -

刑部人

おさかべ じん (1906-1978年)洋画家 栃木県出身

1929年東京美術学校西洋学科卒業。刑部は川端龍子に日本画を学び、東京美術学校の西洋画科の在学中に帝展に初入選。

その後新しい美術の潮流に翻弄されて悩んだ結果、本来の写実中心の自分の道に帰結。

絵筆により細部を精緻に組み立てていく表現を超えて、ペインティングナイフを利用して生乾きの絵具を重ねていくアクション・ペインティング風の独特の画風を生み出すこととなった。

-

織田廣喜

おだ ひろき、1914- 2012年 画家。

福岡県出身。日本芸術院会員、二科会常務理事、理事長を歴任。

少女をモチーフとした作品が有名である。 -

音丸耕堂

-

小野竹喬

おの ちっきょう、 1889年(明治22年)-1979年(昭和54年) 大正・昭和期の日本画家

岡山県出身。京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)卒業後、1918(大正7)年に京都で設立された国画創作協会のメンバーの一人として、日本画の新しい表現を模索。制作期により作風には変化があるが、どの時代の作品にも一貫して自然への深い愛情と共感が感じられる。 -

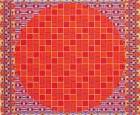

オノサト・トシノブ

おのさと・としのぶ (1912年-1986年) 抽象画家

戦前、戦後と親友の瑛九とともに前衛美術の道を歩み続けた孤高の画家。東京国立近代美術館など多くの美術館に作品が収蔵されている。 -

玩具(おもちゃ)

-

柿右衛門

→「酒井田柿右衛門(さかいだかきえもん)」の項を参照

-

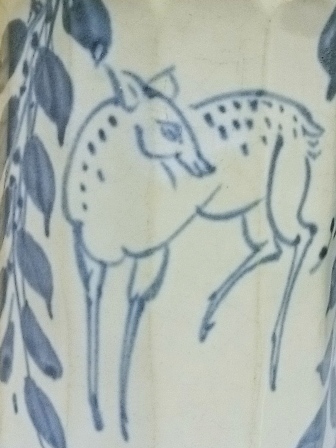

柿右衛門様式

かきえもんようしき

主に大和絵的な花鳥図などを題材として暖色系の色彩で描かれ、非対称で乳白色の余白が豊かな構図が特徴。上絵の色には赤・黄・緑、そして青・紫・金などが用いられる。また、器の口縁に「口銹」と言われる銹釉が施されている例も多い。

図柄には「岩梅に鳥」「もみじに鹿」「竹に虎」「粟に鶉」など典型的なパターンがいくつかあり、ヨーロッパに輸出された作品は現地にて模倣されている。絵柄は時代とともに変化しており、初期は明赤絵の影響があったが、やがて狩野派、土佐派、四条派、琳派などの影響が入っていった。近年は写生を基にした現代的な画風が多い。

濁手と呼ばれる独特の乳白色の地色は、作製に技術を要し効率が悪いものであったため、一時期制作が途絶えていたが、12代、13代柿右衛門が復活させることに成功している。 -

角谷一圭

-

掛け物

-

鹿児島寿蔵

-

カシニョール

ジャン・ピエール・カシニョール Jean Pierre Cassigneul (フランス 1935~)

フランス画壇の巨匠カシニョール。その美しい色彩と優美な雰囲気の作品は世界的に評価が高い。カシニョールは過去に日本でも何度か個展を開催し、日本国内においても知名度が高く人気がある。 -

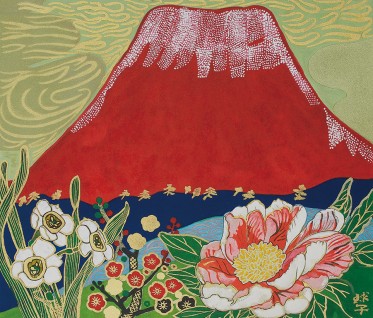

片岡球子

かたおか たまこ、1905年(明治38年)-2008年(平成20年)日本画家

型破りな構成、大胆な原色により、従来の日本画にはない強烈で個性的な画風を確立。「面構(つらがまえ)」・「富士山」シリーズは特に評価が高い。また100歳まで制作し続けた「裸婦」の連作シリーズも有名である。 -

香月泰男

かづき やすお 1911-1974年 山口出身 洋画家

長門市三隅で生まれ、豊かな自然に恵まれた山陰のその小さな町で制作をつづけた。代表作は戦争とシベリア抑留の体験を描いた「シベリア・シリーズ」。

-

加藤卓男

かとう たくお 1917-2005年 陶芸家。

国指定重要無形文化財保持者(人間国宝) 。

幻の技法であったラスター彩の再現に成功した他、青釉、三彩、ペルシア色絵などを研究。異民族の文化と日本文化を融合させた、高い芸術性を持つ作品を制作。宮内庁より正倉院三彩の復元制作を委嘱されるなど、その技術と実績は高く評価されている。 -

加藤唐九郎

-

加藤土師萌

-

金重素山

かねしげそざん(1909-1995) 昭和-平成時代の陶芸家。岡山県出身。

備前焼人間国宝 金重陶陽の弟。兄とともに戦後の備前焼再興につくす。織豊時代の緋襷(ひだすき)を電気窯で再現し,おもに茶陶を制作。平成3年岡山県文化賞。本名は七郎左衛門 -

金重東陽

かねしげ とうよう、1896-1967年 岡山県出身の陶芸家。本名:金重 勇(かねしげ いさむ)

備前焼の陶工として初めて人間国宝となった。伊万里や九谷焼との競争の中、備前焼を再興させることに成功し「備前焼中興の祖」と称される。

また多くの弟子の育成にも力を注ぎ、現在の備前焼の礎を築いた。 -

鏑木清方

かぶらき きよかた 1878(明治11年)-1972年(昭和47年) 日本画家 東京・神田出身。

幼少期から画才を発揮、青年期には挿絵画家としても活躍、泉鏡花の挿絵も手掛けている。その後肉筆画(本絵)に向かうが、挿絵画家出身で浮世絵の流れもくむ清方の画風は独特であり、近代日本の美人画家として上村松園、伊東深水と並び称せられている。。

清らかで優美な女性の姿や、いきいきとした庶民生活など、市井の人々の日常への慈しみが感じられる作品を多く描いた。 -

釜

-

鎌倉彫

-

カメオ

Cameo カメオ

瑪瑙、大理石、貝殻などに浮き彫りを施した装飾品・工芸品。代より装飾品として愛され、古くはローマ時代のものも発掘されている。

古日本では主にマンボウガイ、トウカムリ、ホシダカラ等の厚い貝殻に浮き彫りを施した「シェルカメオ」を指し、瑪瑙などの石に浮き彫りを施した物は「ストーンカメオ」、溶岩に彫りを施したものは「ラーヴァカメオ」というように素材ごとに呼び分けている。 -

鴨井玲

かもい れい 1928年-1985年 洋画家 石川県出身

金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)入学後、宮本三郎に師事。1969年に安井賞を受賞。以後スペイン、フランス、そして神戸と生活の拠点を移しながら、鴨居独特の存在感のある画風を確立。自己の内面を執拗かつ鋭利に掘り下げる制作態度を貫いた鬼才。 -

加守田章二

かもだ しょうじ 1933-1983年 陶芸家 大阪府出身

京都市立美術大学工芸科では富本憲吉氏に師事。1958年栃木県益子(ましこ)にうつり,のち岩手県遠野に陶房をかまえる。

1967年高村光太郎賞,1974年芸術選奨新人賞。

-

加山又造

-

河井寛次郎

かわい かんじろう 1890年(明治23年)- 1966年(昭和41年) 陶芸家。

陶芸のほか、彫刻、デザイン、書、詩、詞、随筆などの分野でも優れた才能を発揮。

初期の作品は超絶技巧の華やかで古典的な作風であるが、その後、柳宗悦や濱田庄司とともに「日本民藝運動」に深く関わり、富本憲吉、黒田辰秋、バーナード・リーチらとも合流。実用的で簡素な造形に釉薬の技術を生かした日常の器を制作するようになる。

京都五条坂にあった自宅兼仕事場は現在「河井寛次郎記念館」として公開されている。 -

川合玉堂

かわい ぎょくどう 1873年(明治6年)- 1957年(昭和32年) 日本画家

愛知県出身。京都にて望月玉泉門下、後に幸野楳嶺門下で円山・四条派を学ぶ。

1890年、17歳にて「玉堂」と号する。

23歳で上京し狩野派の橋本雅邦に師事、円山・四条派と狩野派を見事に融和させた作品を制作。

日本の四季が織りなす美しい自然の風物詩を情趣豊かで写実的に描くことを得意とした。

岡倉天心、雅邦、横山大観らの創立した日本美術院(1898年~)には当初より参加。

その後も東京美術学校教授、帝国芸術院会員などを歴任した日本画壇の中心的存在の一人であった。

-

川喜田半泥子

-

川端龍子

-

ガラス

-

玩具

-

煙管

-

北大路魯山人

-

北村西望

きたむら せいぼう、1884年(明治17年)-1987年(昭和62年) 彫刻家。

長崎県出身。京都市立美術学校(現在の京都市立芸術大学)、東京美術学校(現在の東京芸術大学)を首席で卒業後、彫刻の研究会「八手会」を結成し、彫刻の道を歩む。代表作である大作「長崎平和祈念像」は有名である。

日本を代表する美術家の1人である。 -

絹谷幸二

-

木内克

-

銀器

-

銀線七宝

→「有線七宝」の項を参照

-

草間彌生

くさま やよい 1929(昭和4)~ 日本の彫刻家、画家、小説家。

長野県松本市出身

世界でも活躍する日本現代アートの第一人者。

水玉模様のモチーフやカボチャをモチーフにした作品が有名。

ファッションデザインや小説執筆などの活動も行っている。

-

楠部彌弌

-

国吉康雄

-

熊谷守一

くまがい もりかず 1880年(明治13年)-1977年(昭和52年) 岐阜県中津川市(旧:恵那郡)出身の画家。 東京美術学校(現東京芸術大学)西洋画科に学ぶ。 自然や裸婦、身近な小動物や花など生命のあるものを描いた画家で、洋画だけでなく日本画も好んで描き、書・墨絵も多数残す。油絵においては輪郭と平面による独特なスタイルを確立させた。そのモダンでありながら温かみのある作風は現在においても高い評価を受けている。

-

クリストフル

クリストフル Christofle フランス 1830年創業フランスのシルバーウェアの老舗。

ナポレオン三世など数々の著名人にも愛されてきた銀器は、現代においても世界各国の大使館、公邸、一流ホテルやレストランで「食卓の芸術品」として広く愛用されている。

純銀製品、クリストフル・シルバーと呼ばれるシルバープレート製品、ステンレス製品など、品質にこだわった各種のカトラリー・食器が有名。マルリー、マルメゾン、ジャルダン・エデン、アリア等々、デザインも豊富である。

また、クリストフル・シルバーは一般的な銀メッキよりも厚みがあり、食器に必要とされる硬度と銀の光沢を両立させたクリストフルならではの製品。 -

栗原信

くりはら しん 1894(明治27年)-1966(昭和41年) 洋画家。

茨城県出身。大正6年二科展に初入選。パリ留学を経て帰国して二科展昭和洋画奨励賞を受賞。戦後は宮本三郎らと第二紀会を結成。作品に「木」「冬のノートルダム寺院」「紫禁城」など。 -

黒田辰秋

-

軍装品

-

乾山写し

-

KPM

KPM Berlin ベルリン王立磁器製陶所 (Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin)

1763年プロイセン王国・フリードリヒ大王によって創業された由緒正しき陶磁器ブランド。"王家の青紋章"がシンボルとして用いられている。1点1点が手書きで絵付けされ、伝統的な手作業による製造方法と、クオリティの高い技巧は現代でも高い評価を受ける。

現在、ドイツ政府の公式晩餐会の食器として使用されている。 -

小磯良平

こいそ りょうへい、1903(明治36年)-1988(昭和63年) 洋画家

神戸市生まれ。東京美術学校(現・東京芸術大学)西洋画科在学中に帝展入選、特選を果たし、首席で卒業しフランスに留学(1928年)。帰国後の1936年、「新制作派協会」(現・新制作協会)の結成に加わり、1938年から1年間藤田嗣治らとともに従軍画家として中国に渡り、帰国後戦争画を製作。戦後は東京芸術大学教授を経て、東京芸術大学名誉教授。晩年も迎賓館(赤坂)大広間の壁画「絵画」「音楽」を制作するなど長きにわたり日本の洋画界に大きく貢献した日本洋画における巨匠。その作品は現在においても評価・人気ともに大変高い。

代表作「T嬢の像」「斉唱」など多数。 -

古伊万里

こいまり 近世初期以来、有田、三川内、波佐見などで焼かれた肥前の磁器は、江戸時代には積み出し港の名を取って「伊万里」と呼ばれていた。また英語での呼称も "Imari" が一般的である。一般的に古伊万里と呼ばれているのは江戸時代のものである。

-

香合

-

光太郎

-

交趾焼

こうちやき(または「コーチ」)

古来、中国南部で生産された陶磁器の一種。ベトナムのコーチシナ(交趾支那)との貿易で交趾船によりもたらされたことに由来。

総じて黄、紫、緑、青、白、などの細かい貫入の入る釉薬のかかった焼き物をさす。

交趾舟貿易により日本にわたってきた本歌と、写しものとして日本国内(主に京焼)で生産されてきた色絵陶磁器全般を指す。 -

高麗 李朝

-

高麗青磁

-

高麗茶碗

こうらいちゃわん

朝鮮半島で焼かれた茶の湯の茶碗の総称であり、16世紀以降、日本茶道における侘茶の流行で賞玩されるようになる。

高麗茶碗と称されるが、多くは李朝時代に焼かれたもので、高麗時代にさかのぼる品は少ない。

一般的な李朝陶磁のなかから茶の湯の茶碗として見立てられたものと,日本の注文によって造られた茶碗に大きく大別される。 -

高麗陶磁

-

氷コップ

明治中期(1890年代)~戦前の日本でよく用いられた、かき氷を主とする氷菓専用のガラス器。

以降に初めて製造され、昭和初期(1930年代)までの期間に技法・文様において独特の発達を遂げた。

「氷コップ」と呼ぶ場合には一般に骨董の用語として戦前のものを指す呼称として用いられる。 -

古唐津

-

古賀春江

-

古径

こけい 明治30年創業の額縁店。

店名は日本画家の巨匠小林古径に由来。国内における最高級額縁専門店。 -

古書画

-

駒井哲郎

こまい てつろう 1920年(大正9年)-1976年(昭和51年) 銅版画家

生涯にわたり一貫してエッチングを制作。日本美術界において銅版画の普及と地位向上に貢献した作家として高く評価されている。

-

小村雪岱

こむら せったい 1887-1940年 大正~昭和初期の日本画家、版画家、挿絵画家、装幀家。

東京美術学校(現東京藝術大学)卒業後、資生堂意匠部にてロゴマークやパッケージデザインの仕事を手掛ける。

泉鏡花と親交が厚く、鏡花の作品『日本橋』の装丁を手掛けたところ評判となり、以降装丁や挿絵の世界での評価が高まり、さらには歌舞伎や新劇の舞台美術なども手掛けるようになった。

浮世絵風の女性画は、江戸中期の浮世絵師・鈴木春信になぞらえ「昭和の春信」と称され、竹久夢二や鏑木清方とともに当時の人気画家として人気を博していた。 -

小山富士夫

こやま ふじお 1900(明治33年)-1975(昭和50年) 陶芸家・陶磁器研究者 岡山県出身。

中国北宋時代の名窯、定窯跡を発見し世界的な陶磁学者として名高く、中国陶磁器研究の大家である。晩年に至るまで古陶磁研究書など多く執筆寄稿。その傍らで陶芸の復興にも尽瘁、晩年には、岐阜県土岐市泉町に「花の木窯」を開き作陶。陶芸家としても茶器を始め多様な作品を制作。

-

近藤悠三

-

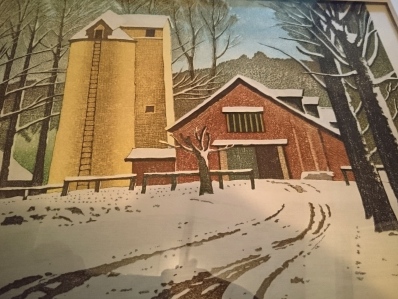

斎藤清

さいとう きよし(1907-1997年) 木版画家。福島県出身。

独学で独自の木版画技法を確立。デザイン感覚に富んだ構モダンな作品から、連作『会津の冬』に代表される日本的情緒に富んだ作品まで幅広い制作を手がけた。 -

佐伯祐三

さえき ゆうぞう 1898年(明治31年)-1928年(昭和3年) 洋画家。

佐伯は画家としての短い活動期間の大部分をパリで過ごし、作品はパリの街角、店先などを独特の荒々しいタッチで描いたものが多い。30年という短い生涯の中で生み出された作品群は、いまもなお輝きを失わず多くの人に愛されている。近代日本を代表する洋画家として高く評価されている。 -

酒井田柿右衛門

さかいだかきえもん

江戸時代に肥前国(佐賀県)有田の陶芸家であった初代(1596-1666年)以降代々その子孫(後継者)が襲名する名称。

2018年現在 第十五代酒井田柿右衛門が当代である。

【歴史】

初代は乳白色(濁手)の地肌に赤色系の上絵を焼き付けるという「柿右衛門様式(別項参照)」と呼ばれる磁器の作風を確立。ヨーロッパなどにも輸出されマイセン窯などでは模倣品も作られた。

初期柿右衛門:初代、二代(1620-1661年)、三代(1622-1672年)、四代(1640-1679年)。

中期柿右衛門:五代(1660-1691年)~七代までがとされる。ただ高い技術が要されること濁手の作品は七代以降に中絶してしまう。

後期柿右衛門 :八代(1734-1781年)、~十代(1805年-1860年)の期間。主に染付の磁器を製作。七代から八代にかけては明清の陶磁器を模倣した「角福」と呼ぶマークを施したものが多くみられる。

近代以降、1919年には事業家と共同で十二代(1878-1963年)が柿右衛門合資会社を設立したが、最終的に両者の運営方針が合わず、1928年に関係を解消。以降それぞれが「柿右衛門」作品を制作したが、1969年に和解し、その後合資会社は名義を使用していない。

十二代と十三代(1906年-1982年)は1947年頃から濁手の復活を目標とし、1953年に初めて濁手の作品を発表した。濁手の製作技術は1971年には重要無形文化財に指定されている。 -

佐藤朝山

さとう ちょうざん 1888年-1863年 日本の彫刻家 福島県出身。

本名:清蔵、別号:阿吽洞玄々

宮彫師の家系に生まれるも職人ではなく芸術家を志して山崎朝雲に師事。1922年官費留学により渡仏。帰国後、院展・そのほか帝展などで活躍。

帝国美術院会員、帝国芸術院会員、戦後は日本芸術院会員。和と洋の技法を融合させ、独自の世界を確立。

代表作として日本橋三越本店「天女像」などが有名。落款名は「朝山」。印名は「清蔵印」など -

佐藤忠良

さとう ちゅうりょう

1912(大正1年)- 2011(平成23年) 彫刻家。

宮城出身。躍動感あふれる肉付けと、堅実なフォルムが特徴。

全国各地の公共空間に設置された野外彫刻も多い。

昭和56年にはパリの国立ロダン美術館で日本人初の個展を開催。

福音館書店版の絵本『おおきなかぶ』の挿絵を制作するなど、彫刻分野以外でも活躍している。 -

澤田政廣

-

シェルカメオ

shell cameo マンボウガイ、トウカムリ、ホシダカラ等の厚い貝殻に浮き彫りを施した装飾品・工芸品。

※参照→カメオ -

七宝製品

-

島岡達三

しまおか たつぞう 1919年(大正8)-2007年(平成19) 陶芸家。

東京出身。益子にて、民芸の父と呼ばれる濱田庄司のもとで作陶を学び、1953年築窯。組みひもをころがした器面の押しあとに化粧土をうめる縄文象眼(ぞうがん)技法を確立。1996年、人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定される。 -

清水多嘉示

しみず たかし 1897年-1981年 彫刻家

長野県諏訪郡原村出身。若くして画才を発揮、絵画を学ぶため渡仏。

パリにてロダンの高弟、ブールデルの作品に感銘を受け、以後は彫刻の道を歩むこととなる。

日本に帰国後はブロンズ彫刻で日展をはじめ国際的にも広く活躍。

日展顧問や武蔵野美術大学名誉教授などを歴任し、日本の美術界の発展に貢献した。 -

シャガール

マルク・シャガール Marc Chagall (1887ー1985)

ユダヤ人としてロシアに生まれ、フランスで活躍した20世紀の巨匠。結婚後、妻ベラへの愛や結婚をテーマとした作品を多く製作していることから「愛情の画家」との異名を持つ。エコール・ド・パリを代表する画家。 -

シャロワ

ベルナール・シャロワ Bernard Charoy (フランス 1931~)

フランス、プロバンスのロレーヌ生まれ。

世界各地で個展を開催している人気作家で、日本でも個展を開催している。優しく華やかな女性を題材にした作品が多い。 -

昭和レトロ

-

時代人形

-

ジャンセン

ジャン・ジャンセン Jean Jansem (1920-)

戦後のフランス画壇で活躍するアルメニア出身の巨匠。卓越したデッサン力と繊細な線描から生み出された作品は世界的にも高い評価を受けている。日本では1993年、長野県安曇野に「安曇野ジャンセン美術館」が開館している。

「ベニス」、「闘牛」、 「マスカラード(仮面舞踏会)」、「プロセッション(宗教行列)」等のシリーズが有名。 -

ジョルジュ・ルオー

→「ルオー」の項参照

-

杉山寧

-

錫器

-

鈴木信太郎

すずき しんたろう 1895-1989年 洋画家。

白馬会洋画研究所で黒田清輝に師事。明朗な風景画を得意とする。

-

鈴木マサハル

-

須田国太郎

-

諏訪蘇山

初代 諏訪蘇山 1851(嘉永4)~1922(大正11)年

青磁、白磁、彩磁のほか窯変の法など釉薬の研鑽に努め、中国の砧青磁の写しを得意とした。

1917(大正6)年、帝室技芸員。

二代 諏訪蘇山 1890(明治23)~1977(昭和52)年

三代 諏訪蘇山 1932(昭和7)~2005(平成17)年

四代 諏訪蘇山 1970(昭和45)年~ -

芹沢銈助

せりざわ けいすけ 1895(明治28年)-1984(昭和59年) 日本の染色工芸家。

静岡市出身。型絵染の人間国宝(重要無形文化財保持者)。20世紀日本の代表的な工芸家として内外から高く評価されており、民藝運動の主要な参加者でもあった。。「型絵染(かたえぞめ)」とは芹沢が創始した技法で、布の代わりに紙を型紙で染めたものである。

確かなデッサン力と紅型(びんがた)、江戸小紋や伊勢和紙などの各地の伝統工芸の技法をもとに、芸術性の高い作品を多く生み出す。着物、帯、夜具、暖簾、屏風、壁掛け、カレンダー、ガラス絵、書、建築内外の装飾設計等々、仕事は多岐にわたり、本の装丁など商業デザインも手がけていた。

また世界各地の民芸品の蒐集家としても知られ、そのコレクションは現在でも各地の関連美術館に引き継がれている。 -

千家十職

せんけじっそく

茶道に関わり三千家に出入りする塗り師・指物師など十の職家を表す尊称。

千家好みの茶道具を作れる職人は限定されており、徐々に職方が固定されていき明治期に現在の十職に整理されている。

茶碗師:樂吉左衛門/釜師:大西清右衛門/塗師:中村宗哲/

指物師:駒沢利斎/金物師:中川浄益/袋師:土田友湖/

表具師:奥村吉兵衛/一閑張細工師:飛来一閑/

竹細工・柄杓師:黒田正玄/土風炉・焼物師 ::永樂善五郎

-

千住博

せんじゅ ひろし 1958年(昭和33年)- 日本画家。

東京都出身。東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻。卒業とともに個展、展覧会で精力的に作品を発表。1995年(平成7年)にはヴェネツィア・ビエンナーレにて『ウォーターフォール』が東洋人としては初めての優秀賞を受賞。日本国内のみならず、世界各地で個展、ビエンナーレ、グループ展、等多数開催。また日本画に関する講演や著述等世界的視野で幅広い活動を行っている。 -

善五郎

ぜんごろう

⇒「永楽善五郎」の項参照 -

宗匠書付道具

-

象牙品

-

贈答品

-

大正浪漫

-

高島野十郎

-

高橋敬典

-

高村光雲

たかむら こううん 1852年(嘉永5年)-1934年(昭和9年) 彫刻家・木彫作家

江戸に町人の子として生まれ、後に仏師の高村東雲の徒弟となる。そのご養子縁組などを経て「高村」姓を名乗る。

明治維新以後は廃仏毀釈運動や輸出用の象牙彫刻が流行したために仏師・木彫の仕事は激減していったが、その中で光雲は木彫に専念、積極的に西洋美術を学び、写実主義を取り入れることで木彫を復活させた。

代表作として、老猿(東京国立博物館蔵/1893年)シカゴ万博出品作/重要文化財)、 西郷隆盛像(上野恩賜公園)などがある。 -

高山辰雄

たかやま たつお、1912年-2007年 日本画家 大分県出身

松岡映丘に師事。東京美術学校(現東京芸術大学)卒業後、帝展・日展にて受賞を重ねる。人、道、空をモチーフに人生、生命、愛情を幻想的な深い色彩で描いた、現代日本を代表する日本画家。

-

竹尾文夫

たけおふみお 1945~ 愛知県出身の洋画家。安井賞展、昭和会展出品。四季の花々題材とした作品多数。

-

竹久夢二

-

田崎広助

-

龍村平蔵

-

田淵俊夫

-

田村耕一

たむら こういち 1918~1987年 栃木県の陶芸家 人間国宝

京都の松風研究所に輸 出陶器のデザイナーとして入所し、その際に富本憲吉から直接指導されたことが、その後の工芸観に多大な影響を受ける。1948年に佐野の赤見窯の創業に参画、同年栃木県芸術祭に出品し芸術祭賞を受賞。審査員の浜田庄司に認められ、その後も華々しい活躍を遂げる。

1986年「鉄絵陶器」で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。初期は鉄絵を主とし、後年徐々に鉄絵に加え銅彩、青磁釉などの技法を合わせることにより表現豊かな芸術性高い作品を生み出している。 -

田村能里子

たむら のりこ(1944~) 愛知県出身の洋画家、壁画家。

-

大徳寺

-

ダリ

サルバドール・ダリ(Salvador Dali)) 1904年-1989年 スペインの巨匠・芸術家。

シュルレアリスム(超現実主義)の代表的な作家として知られる。絵画だけではなく彫刻やオブジェなど、さまざまな作品を制作。 -

蓄音機

-

茶入

-

茶杓

-

中国陶磁器

-

鳥海青児

ちょうかい せいじ、1902年-1972年 洋画家 神奈川県出身。

砂を混ぜた渋い色調の絵具を厚く盛り上げたのち、それをノミで削り取る技法を好んで用いた。単純な構成とざらざらとした絵肌の重厚な質感の独特の画風を確立。 -

帖佐美行

ちょうさ よしゆき (1915-2002年) 昭和-平成時代の彫金家。

小林照雲,海野(うんの)清に師事。伝統の技法に溶接,鍛造などの技法を取り入れ立体作品の他、壁面装飾などにも分野をひろげた。文展・日展で入選を重ね活躍。昭和49年芸術院会員。平成5年文化勲章。 -

堆朱

-

鶴岡政男

つるおか まさお、(1907年-1979年) 日本画家 群馬県出身

-

帝室技芸員

ていしつぎげいいん 戦前の日本で、宮内省によって運営されていた、美術・工芸作家の顕彰制度である。1890年-1947年。

日本画、西洋画、彫刻、金工、陶工、漆工、刀工、写真などの分野で認定が行われていた。

-

デルフト

デルフト Delft (デルフト陶器/デルフト焼)

オランダのデルフト及び周辺で、16世紀から生産されている陶器。白色の釉薬を下地にして、スズ釉薬を用いて彩色、絵付けされる。

オランダ黄金時代には、オランダ東インド会社によって、17世紀初頭の中国磁器がオランダに大量に輸入されていたため、中国磁器の優れた品質と精密な絵付けが、デルフトの陶器職人にも大きな影響を与えている。17世紀~18世紀半ばまでのデルフト陶器には、ヨーロッパで発展したデザインとともに、中国磁器独特のデザインの影響が見られる。 -

デルフト陶器

→「デルフト」の項 参照

-

デルフト焼

→「デルフト」の項 参照

-

東郷青児

とうごう せいじ 1897(明治30年)~1978(昭和53年) 日本の洋画家。

幻想的な女性像が人気を博し、昭和の美人画家として戦後一世を風靡。

1916年(19歳)の時に、二科展で最高の二科賞を受賞。

1921年から7年間フランス留学しピカソらと交流し、

帰国後は二科展で活動し、洋画界で不動の地位を築きました。

-

唐三彩

中国 唐代(7世紀初頭~10世紀初頭)の工芸品。唐三彩とは唐代の陶器の上の釉薬の色を指し、後に唐代の彩陶(上絵を施した陶器)を総称する語として使われるようになった。クリーム色・緑・白の三色、或いは緑・赤褐色・藍の三色の組み合わせを主としていることから三彩と称される。

-

徳田八十吉

とくだ やそきち 九谷焼の陶芸家

初代 徳田八十吉(1873年-1956年)、号は「公暉」「鬼佛」。

二代 徳田八十吉(1907年-1997年)、1956年、二代目徳田八十吉を襲名。号は「魁星」「百々吉」。

三代 徳田八十吉(1933年-2009年)、金沢美術工芸大学短期大学工芸科陶磁専攻中退。1988年に三代目を襲名。1997年重要無形文化財「彩釉磁器」の保持者(人間国宝)に認定される。初名「正彦」。

2010年より四代目徳田八十吉(1961年~)襲名。初名は「順子」 -

徳力富吉郎

とくりき とみきちろう (1902~2000年)木版画家。京都出身。

自画・自刻・自摺りによる創作木版画を手がけ、版画制作所を設立し浮世絵方式による量産も行う。

ニューヨーク等海外個展多数開催。勲四等瑞宝章受章、京都市文化功労賞受賞。

代表作は全紙判版画「京百景」等。茶人・粋人としても著名。

-

時計

-

富本憲吉

とみもとけんきち 1886年~1963年 日本の陶芸家 奈良県出身 人間国宝

ウィリアム・モリスやバーナード・リーチの影響を受けて陶芸を始める。

1915年、奈良に本格的な窯を築き独学にて多彩な技法を習得。李朝に影響された物や民芸調の作品を制作する中で、白磁の焼成に成功する。

1926年、世田谷に窯を築き、主に白磁、染付の作品を制作。本格的に色絵制作を開始。

1935年、帝国美術院会員、1937年、帝国芸術院会員。1944年、東京美術学校教授。

終戦後の1946年、京都に移住、色絵に加えて金銀を同時に焼き付ける「金銀彩」を完成させ、羊歯文様等による独自の作陶様式を確立した。

1955年重要無形文化財「色絵磁器」保持者(人間国宝)に認定される。 -

とんぼ玉

-

銅器

-

堂本印象

どうもと いんしょう 1891(明治24年)-1975(昭和50年) 日本画家。帝室技芸員・日本芸術院会員。本名:堂本三之助。

大正10年帝展特選,15年帝国美術院賞。昭和11年より京都市立絵画専門学校(現京都市立芸大)の教授。

寺院の障壁画などを数おおく制作したが,戦後は抽象画も手がけた日本画家の大家である。 -

土器

-

中川一政

なかがわ かずまさ 1893年~1991年 洋画家、美術家、歌人、随筆家

岸田劉生に見出されて画家を志し、その後、油彩画、日本画、小説の挿絵・装丁、書など活躍分野は多岐を極めた。1949年より神奈川県真鶴町にアトリエを構える。絵画作品では絵画作品 「漁村凱風」「薔薇」「箱根駒ケ岳」等が有名。 -

中里重利

なかざと しげとし 1930年(昭和5年)~ 陶芸家

佐賀県唐津市出身。父は12代中里太郎右衛門(無庵)、兄は13代中里太郎右衛門。

昭和27年、日展初入選後、各公募展で入選、入賞を重ね、1986(昭和60年)から日展評議員も務める。 -

中島千波

なかじま ちなみ

1925(昭和20年)~ 日本画家

人間を題材とした「衆生」「形態」などのシリーズのほか,桜をはじめとする花鳥画など多彩な画題にとりくんでいる。

平成12年より東京芸術大学美術学部デザイン科教授、日本美術家連盟会員常務理事。

宮尾登美子「きのね」などの挿絵もえがく。 -

中村岳陵

-

中村翠嵐

なかむらすいらん 陶芸家 京都出身

2代 中村翠嵐(なかむらすいらん) 1942年(昭和17年)~。

高校卒業より父初代翠嵐に師事して、1972年(昭和49年)2代翠嵐を襲名。 交趾焼の技術の上に他の要素を加えた茶陶としての交趾作品を制作。 -

中村正義

-

中村宗哲

なかむら そうてつ 千家十職の塗師。

中村家は、400年近く続く塗師の家系。当初は蒔絵を施した家具などの製作も行っていたが、明治時代以降は茶道具の塗師専業となっている。

2012年時点において当代十三代。2006年(平成18年)に十二代中村宗哲の次女が十三代宗哲を襲名している。

-

中山忠彦

なかやま ただひこ、1935年~ 洋画家

伊藤清永に入門、その後三輪孝主宰の阿佐ヶ谷洋画研究所に学ぶ。1954年日展入選。結婚以来、良江夫人をモデルにした美人画を描き続けている。日本芸術院会員。日展理事長。 -

棗

なつめ (茶器)

棗(なつめ)は茶器の一種で、抹茶を入れるのに用いる木製漆塗りの蓋物容器である。植物の棗の実に形が似ていることから、その名が付いたとされる。木製漆塗りが一般的であるが、竹や、和紙素材の塗物、陶磁器で制作されたものもある。

現在では濃茶を入れる陶器製の茶入(濃茶器)に対して、薄茶を入れる塗物の器を薄茶器(薄器)と呼ぶため、「棗」が「薄茶器」の総称として用いられてしまう場合もある。 -

鍋島

なべしま(=鍋島焼)

17~19Cにかけて、佐賀藩(鍋島藩)において藩直営の窯で製造された高級磁器。佐賀藩支配下の肥前国有田・伊万里(佐賀県有田町、同県伊万里市)の中でも大川内山(おおかわちやま、佐賀県伊万里市南部)にあった藩直営の窯では藩主や将軍家・諸大名向けの高級品を焼造。これを近代以降「鍋島焼」または単に「鍋島」と呼んだ(伊万里焼の一様式と位置付け、「鍋島様式」と呼称する場合もある)。鍋島焼の伝統は1871年(明治4年)の廃藩置県で一旦途絶えたが、その技法は今泉今右衛門家によって近代工芸として復興され、現在に至っている。

参考→今泉今右衛門、今右衛門、色鍋島 -

涛河惣助

なみかわ そうすけ(濤川 惣助)1847-1910年 日本の七宝工芸家。

明治期の工芸美術界を代表する一人。

一つの作品の中で有線七宝と無線七宝を使い分けることによって、遠近感や水面に映る影を表現、

シカゴ、アムステルダム、ロンドン、パリなど海外での万国博覧会でも高い評価を受ける。

東京を中心にして活躍していたため、京都で活躍した並河靖之と共に「東京の濤川、京都の並河」「二人のナミカワ」と並び評される。 -

濤川惣助

→涛河惣助(なみかわそうすけ)参照

-

並河靖之

なみかわ やすゆき 弘化2年(1845年) - 昭和2年(1927年)

明治時代の七宝工芸の第一人者。

その七宝工芸作品における優美で繊細なデザインや精緻な技巧は世界的にも高く評価されている。明治期の日本の七宝工芸は世界的にも最高峰と評価されていたが、特に並河の作品は高名であった。

明治8年(1875年)の京都博覧会にて銅賞受賞後、西洋の博覧会においても数々の賞を受賞。1876年のフィラデルフィア万博、1878年、1889年、1900年のパリ万博等で、数々の賞を受賞。 またその高い技量が認められて明治29年(1896年)には帝室技芸員にも任命されている。 -

難波田龍起

-

人間国宝

にんげんこくほう

日本の文化財保護法第71条第2項に基づき、文部科学大臣が指定した重要無形文化財の保持者として各個認定された人物を指す通称。 -

塗物

-

根来

ねごろ 漆塗りの種類の一つ

根来塗り(ねごろぬり)とは朱塗りの下の黒漆が黒い模様のように見えてくるまで使われ、使うほどに味わいが出る、「根来模様」として珍重され親しまれてきた塗り。紀州の根来寺で僧が作ったのが起こりとされていることが名前の由来となっていて江戸時代前期には「根来」「根来もの」として珍重されたと言われている。現在では中塗りに黒漆を、その上に朱漆を塗り乾燥後、表面を研ぎ出し所々に黒の研ぎ出し模様をつけた漆器を「根来」と総称。本来は、日常で使用している間に表面の朱漆が擦り減り、中塗りの黒漆が自然に表面に模様として出てきたものであり、、作為的に研ぎ出しは行われていなかったと思われる。 -

根付

-

野々村仁清

ののむら にんせい (生没年不詳) 江戸時代前期の陶工 通称、清右衛門。

京焼色絵陶器を完成者といわれる。京都にて御室窯(おむろがま)を開き、通称清右衛門で号を仁清と称する。

代表的な作品は、茶道を好んだ大名佐々木京極家により江戸初期より収集され、明治には、三井家に伝来したものが数多くある。 -

ハインツ・ヴェルナー

ハインツ・ヴェルナー Heinz Werner 20世紀後半に活躍した ドイツ・マイセン窯の磁器絵付師・装飾デザイナー。 ミッドサマーナイトドリーム、アラビアンナイトなど現代マイセンにおける多くの人気シリーズを制作。

マイセンにおいてはルードヴィヒ・ツェプナー(造型師)、ペーター・シュトラング(彫塑家)、ルディ・シュトレ(絵付師)、フォルクマール・ブレッチュナイダー(絵付師)とともに「現代マイセン5人組」と呼ばれ、1960年以降のマイセンにおける新しい芸術性の創造を担った功労者である。

-

橋本関雪

-

橋本雅邦

-

長谷川潔

はせがわ きよし 1891年(明治24年)- 1980年(昭和55年) 版画家 神奈川県横浜市出身

1918年(大正7年)に渡仏し、様々な銅版画の技法を独学で習得。当時廃れていた古典技法のマニエール・ノワール(メゾチント)を再興、独自の様式として確立させた。パリ没。

-

長谷川利行

はせがわ としゆき(りこう) 1891年(明治24年)-1940年(昭和15年) 洋画家・歌人

京都府出身 「日本のゴッホ」、「ドブ板の画家」との異名を持つ。独学で油絵を始めた長谷川は、自身の「アトリエ」を持たず、「思い立ったら絵を描く」スタンスを生涯続けた。存命時にはあまり顧みられることもなかった長谷川の作品の評価が進んだのは死後数十年たってからである。 -

浜田庄司

はまだ しょうじ 1894年(明治27年)-1978年(昭和53年) 日本の陶芸家。

板谷波山に師事、その後 河井寛次郎と共に釉薬の研究を行い、同時期に柳宗悦、富本憲吉やバーナード・リーチの知遇を得る。

1920年(大正9年)、イギリスに帰国するリーチに同行、共同してコーンウォール州セント・アイヴスに築窯。1923年(大正12年)にはロンドンで個展を開催し成功する。1924年(大正13年)帰国、栃木県益子町で作陶を開始。殆ど手轆轤のみを使用するシンプルな造形と、釉薬の流描による大胆な模様を得意とした。戦後、1955年(昭和30年)第1回の重要無形文化財「民芸陶器」保持者(人間国宝)に認定。1964年(昭和39年)紫綬褒章、1968年(昭和43年)文化勲章を受章。

柳宗悦の流れをうけて民芸運動に参加、柳の没後は日本民藝館の第2代館長にも就任している。 -

林喜市郎

-

林武

-

原田拾六

はらだじゅうろく 1964~ 備前焼陶芸作家 岡山出身

桂又三郎とともに古備前を研究し、古来の備前焼の土味と作風を活かした作陶を追求している。

-

バーナード・リーチ

バーナード・リーチ Bernard Howell Leach (1887年-1979年)イギリス人陶芸家・画家・デザイナー

日本をたびたび訪問し、白樺派や民芸運動にも関わりが深い。東西の伝統を融合し、独自の美の世界を追求した芸術活動を行う。

ロンドン留学中の高村光太郎に影響を受け初来日。柳宗悦をはじめ白樺派の青年達陶芸家と親交を深めてゆく。宮川香山・六代乾山に師事、我孫子に窯を開き、後に7代乾山の名を免許された。その後、友人であった濱田庄司とともに渡英。セント・アイヴスにて日本の伝統的な登り窯「リーチ・ポタリー」(Leach Pottery)を開いた。その後、再び来日、柳宗悦の日本民藝館設立に協力している。 -

東山魁夷

-

飛来一閑

-

菱田春草

ひしだ しゅんそう 1874年(明治7年)-1911年(明治44年) 明治期の日本画家。長野県出身。

草創期の東京美術学校を卒業後、横山大観、下村観山とともに岡倉天心の門下として日本美術院の創設に参加。画法「朦朧体(もうろうたい)」の試みや、晩年の装飾的な画風によって、それまでの「日本画」に変革をもたらしている。早世した春草の画業は約15年であるが、近代日本画の発展に多大なる貢献をした大家である。 -

火鉢

-

平櫛田中

-

平田郷陽

-

平松礼二

ひらまつ れいじ 1941~ 日本画家

岩彩、箔、墨、コラージュ等、多彩な技法を駆使した21世紀を代表する日本画家のひとりである。2000~2010年まで「文藝春秋」の表紙画を担当。

2006年神奈川県の足柄町立湯河原美術館に平松礼二館開館。

-

平山郁夫

-

鼻煙壷

びえんこ/Snuff Bottle

嗅ぎ煙草を入れておくための容器、喫煙具。中国で清の時代に流行。

金、銀、玉、瑪瑙、ガラス、陶器、象牙など材質は様々。美しい装飾的な鼻煙壷は観賞・蒐集の対象でもあり、欧米においても人気が高い -

備前焼

岡山県備前市周辺を産地とする陶器。日本六古窯の一つに数えられる。備前市伊部地区で盛んであることから「伊部焼(いんべやき)」との別名も持つ。

釉薬を一切使わず「酸化焔焼成」によって堅く締められた赤みの強い味わいや、様々な「窯変」により生み出される自然な景色が特徴。使い込むほどに味が出る」と言われ、派手さはないが飽きがこないのが特色である。鎌倉時代の作品は「古備前」と呼ばれ珍重される。 -

ビュフェ

ベルナール・ビュフェ Bernard Buffet (1928-1999 仏) 画家

第二次世界大戦後の具象絵画の代表的な画家である。太く硬質な輪郭線にモノトーンに近い色彩を特色とする独自の様式を築いた。油彩画・版画を多く制作。1971年レジオン・ドヌール勲章を受章。

日本においても人気が高く、1973年には静岡県長泉町にベルナール・ビュフェ美術館が開館している。

-

屏風

-

びらびら簪

-

ピカソ

-

ピュイフォルカ

ピュイフォルカ PUIFORCAT 1820年~仏・パリにてエミール・ピュイフォルカが創業した高級銀器老舗。

純銀(スターリング・シルバー)のカトラリーは、フランス大統領官邸である「エリゼ宮」の晩餐会にて現在も使用されており、フランス銀器のトップ・ブランドとして評価が高い。また20世紀初頭に3代目のジャン・ピュイフォルカがデザインしたアールデコ・ラインのカトラリーは現在でもその芸術性が高く評価されている。

1993年~エルメス傘下。 -

福田平八郎

-

藤島武二

ふじしま たけじ 1867-1943 洋画家

明治から昭和前半まで、日本の洋画壇において長らく指導的役割を果たし、浪漫主義的な作品を多く残した。

代表作は「天平の面影」「黒扇」「天平時代の面影」など。

与謝野鉄幹・晶子が刊行した雑誌「明星」や、与謝野晶子「みだれ髪」の表紙や挿画も担当。 -

藤田嗣治

-

藤田喬平

ふじた きょうへい 1921年(大正10年)-2004年(平成16年) ガラス工芸家。

東京美術学校在学中に彫金からガラス工芸に転向。その後、イタリアで学んだ色ガラスと金箔を混ぜた飾筥(かざりばこ)で独自のガラス工芸分野を確立。2002年、ガラス工芸家として初の『文化勲章』を受章。

宮城県宮城郡松島町(日本三景・松島)に、藤田喬平ガラス美術館がある。 -

藤本能道

1919~1992/東京都出身/陶芸家/重要無形文化財保持者(人間国宝)。

1941年に東京美術学校卒業後、加藤土師萌に師事。

その後富本憲吉の助手を務めながら、九谷焼系の色絵磁器の技法を習得。

輸出陶磁器のデザインや窯業技術指導を経て

1956 年に京都市立美術大学講師就任。

八木一夫率いる走泥社やモダンアート協会に参画。

晩年、色絵磁器の制作を本格的に再開させ、文様表現の新たな可能性を徹底して探求。

着彩を白磁焼成の本焼工程前に行う独自の描画方法を確立し

1986年に重要無形文化財「色絵磁器」保持者に認定。

1992年逝去(享年73歳)。 -

藤原啓

ふじわら けい 1899年-1983年 日本の陶芸家。1970年に人間国宝に認定。長男 藤原雄、次男 藤原敬介(きょうすけ)。

金重陶陽や北大路魯山人らからも指導を受け古備前復興の継承に尽力。桃山古備前の技法を基礎にしながらも、自然な窯変を活かした近代的な造形が特徴である。素朴で大らかな作品が、古くから受け継がれた備前焼の新たな展開を示し、後進へ大きな影響を与えた。

1970年 重要無形文化財「備前焼」保持者(=人間国宝)に認定。岡山県備前市に藤原啓記念館がある。 -

藤原健

-

藤原雄

-

船木研児

ふなき けんじ 1927(昭和2年)- 陶芸家

島根県布志名窯灘船木家の五代目として生まれる。イギリスのバーナード・リーチと親交を深め、研鑽を積むために渡英も果たしている。布志名の伝統に西洋的な技法を融合させた作風を確立させ個人作家として活躍。スリップ文様、幾何学文様、赤絵文様など、斬新なデザインと明るい色調が特長。 -

風炉

-

風炉先

-

仏教美術

-

ブラジリエ

アンドレ・ブラジリエ andre brasilier (仏 1929~)

フランス・アンジェー地方生まれ。パリ美術学校に学び、その後欧米のコンクールにて度々受賞。パリ、ジュネーブ、ニューヨークで定期的にブラジリエ展を開催し、日本でも何度か個展を開催している。鮮やかな色彩で描かれた詩的な作品は、世界的にも人気が高い。 -

文具

-

鼈甲

鼈甲(べっこう)とは、南方の海に生息するタイマイ(ウミガメの一種)の甲を使用した工芸品の素材。

色は半透明で、赤みを帯びた黄色に濃褐色の斑点がある。黄色の部分が多いほど価値が高い。

現在は「種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」によってタイマイの新規貿易が禁止されている(日本では1992年限りで輸入禁止)。

虫に喰われやすいため、保存には注意が必要である。 -

ベルナール・ビュフェ

Bernard Buffet

→「ビュフェ」の項目参照 -

鵬雲斎

ほううんさい

茶道裏千家前家元15代汎叟宗室、千 玄室(せん げんしつ、1923年~ )の斎号。若宗匠時代は宗興。現在は大宗匠・千玄室と称する。「

長男は現家元16代玄黙宗室。父は14代碩叟宗室(通称・淡々斎宗室として知られる)。

-

マイセン

マイセン Meissen ドイツ・マイセン地方で300年の歴史を誇る高級白磁窯

名実ともに西洋白磁の頂点に君臨する名窯。1709年にヨハン・フリードリッヒ・ベトガーに命じて西洋における初めて磁器生産に成功したザクセン選帝侯アウグスト2世は、1710年ドレスデンに「王立ザクセン磁器工場」を設立、それが「国立マイセン磁器製作所」となり現在に至っている。

贋作防止のため、マイセンの陶磁器には交差した二本の剣のトレードマークが1723年から用いられており、これは現在まで使われているトレードマークの中ではもっとも古くからあるものの一つである。なお、刃や鍔の傾きなどは年代によって変化している。

食器類のほかフィギュアや陶版画など作品は多岐に及ぶ。美しいハンドペイントの絵付けに定評がある。アンティークのほか、現代の作品も評価が高く、ハインツ・ヴェルナーなど人気の絵付け師による作品は特に人気が高い。 -

前田青邨

まえだ せいそん 1885年(明治18年)-1977年(昭和52年) 日本画家

岐阜県中津川出身。歴史画を得意とし、大和絵の伝統を軸に肖像画や花鳥画、武者絵など幅広く制作。院展を主な発表の舞台として、明治から昭和にかけての日本画壇をつねにリードしてきた存在。代表作の1つ「洞窟の頼朝」は2010年(平成22年)に重要文化財に指定されている。 -

蒔絵

-

真葛香山

まくず こうざん

【参照】

・宮川香山→

・真葛焼→ -

真葛焼

-

益子焼

ましこやき 栃木県益子町周辺を産地とする陶器。

江戸時代末期、嘉永年間に常陸国笠間藩(現笠間市)で修行した大塚啓三郎が益子に窯を築いたことがはじまりと言われている。

1979年には通商産業省(現、経済産業省)より「伝統的工芸品」に指定。イギリスの陶芸家バーナード・リーチとの関連性も深い。

益子焼を代表する有名作家としては、濱田庄司・島岡達三・佐久間藤太郎・合田好道らが有名である。

-

マチス

アンリ・マティス Henri Matisse (仏 1869-1954年)

野獣派(フォーヴィスム)の先駆者であり、20世紀を代表する芸術家の一人。初期には写実的作風であったが、後期印象派の影響を受けアンドレ・ドランらとともに「野獣派」と呼ばれ自由大胆な色彩による絵画表現を追究。その後線の単純化、色彩の純化を追求した結果、晩年には切り絵に到達する。。『ジャズ』シリーズなど切り絵の作品はよく知られている。2004年には日本の国立西洋美術館ほかで大規模なアンリ・マティス展が開かれている。 -

松井康成

-

松田権六

-

松林桂月

-

松本竣介

-

マヨルカ

Maiolica マヨルカ焼/マヨルカ陶器

地名呼称の表記の地域差から「マジョリカ」、「マヨルカ」、「マリョルカ」、「マジョルカ」とも呼ばれる。

中東で千年以上前から作られていたという大変古い歴史を持ち、スペイン領のマヨルカ島からイタリアへ積出され、その後イタリアで模倣に成功。ルネサンス期には最盛期を迎えている。マヨルカ島では陶器は作られておらず、スペインやポルトガルで作られてマヨルカ島経由でイタリアに輸出された陶器を「マヨルカ陶器」と呼び、後にその陶器と同じ作り方をした陶器を「マヨルカ陶器」と総称するようになった。

初期のマヨルカ焼は地味で素朴な陶器であったが、16世紀に錫混合の釉薬を使用し純白を表現する技法が確立。マヨルカ焼は”白地に鮮やかな彩色を施した錫釉陶器”としてヨーロッパ各地に広まることとなった。 -

みぃ

-

三岸好太郎

-

三岸節子

-

宮川香山

みやがわ こうざん 1842年(天保13年)-1916年 (大正5年) 陶芸家

明治時代の日本を代表する陶工。高浮彫、真葛焼(横浜焼)の創始者。子は2代目宮川香山・宮川半之助。海外では「Makuzu Kozan」としても知られている。

真葛原に生まれた。父は陶工宮川長造。初代香山の名を名乗り、色絵陶器や磁器などを制作し、幕府より御所献納の品の作成依頼もされていた。

明治4年(1871年)横浜に輸出向けの陶磁器を作る工房・真葛釜を開く。香山は当初欧米に流行していた薩摩焼を研究し、この工房の作を「真葛焼」と名づけて輸出。その後金で表面を盛り上げる薩摩焼の技法を、金のかわりに精密な彫刻を掘り込むことで表現した「高浮彫(たかうきぼり)」と呼ばれる新しい技法を生み出した。その後、フィラデルフィア万国博覧会に出品された真葛焼は欧米諸国より絶賛され、宮川香山の名を世界に知らしめることとなった。

しかしながら、高浮彫は生産が難しいだけでなく精度を上げるほど完成まで何年もの時を必要とする生産効率の低さが問題化することになる。これに対処するため、香山は以後、作風を一変。清朝の磁器を元に釉薬の研究、釉下彩の研究に没頭しその技法で新たな魅力を築き、真葛焼はその後も輸出産業の主役の一つとして高い人気を誇った。 -

宮永岳彦

みやなが たけひこ 1919-1987年 日本人画家 静岡県出身

太平洋戦争終戦後、松坂屋銀座店宣伝部に勤務をしながら創作活動を行う。

その作品は、油絵をはじめ、小田急電鉄や全日本空輸のポスター、「ぺんてるくれよん」パッケージイラスト、挿絵、水墨画など多岐に渡る。

1974年、ブラジルの日伯文化協会の依頼で当時の皇太子(今上天皇・明仁親王)および皇太子妃(現皇后)の肖像画『皇太子・同妃両殿下御肖像画』を制作。明治期以降で、宮内庁の正式な許可を得て天皇家を描いた唯一の作品といわれている。

-

宮本三郎

みやもと さぶろう 1905(明治38年)-1974年(昭和49) 洋画家

石川県出身。 戦後の1947(昭和22)年 に熊谷守一、田村孝之助、正宗得三郎らと二紀会を設立し1967(昭和42)年に理事長に就任。また金沢美術工芸専門学校(現・金沢美術工芸大学)、多摩美術大学にて教授として教鞭をとっていた。 -

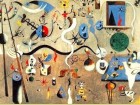

ミロ

ジョアン・ミロ Joan Miro (スペイン 1893-1983) 芸術家・画家

スペイン バルセロナが生んだ巨匠。シュルレアリスム(超現実主義)運動に参加したシュルレアリストとしてカテゴライズされるが、作品に見られる人物・鳥などを激しくデフォルメした形態、原色を基調にした激しい色使い、溢れる生命感などは、当時の他のシュルレアリストの作風とは全く異なり、20世紀美術に独自の地位を築いている。

陶器、ブロンズ彫刻、晩年には壁画やタピスリーと、幅広い分野にて活動を行っている。 -

三輪休雪

みわ きゅうせつ

山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が代々襲名している陶芸作家としての名跡。

三輪窯の当主の時は「休雪」を名乗り、隠居後、隠居した上での号を名乗る。

初代 舜陶軒休雪 1630(寛永7)年~1705(宝永2)年より現在に至る。

第8代 三輪雪山(1865年~?)

第9代 三輪雪堂(~1927年)

第10代 三輪休和(人間国宝 1927年~1967年)

第11代 三輪壽雪(人間国宝 1967年~2003年)

第12代 三輪休雪(2003年~)

-

向井潤吉

むかい じゅんきち 1901(明治34年)-1995年(平成7年) 日本の洋画家。

戦前から戦後にかけて活躍。生涯全国を巡り古い藁葺き屋根の家屋を描き続けたことから「民家の向井」とも呼ばれた。

東京・世田谷区弦巻に向井の自宅兼アトリエであった建物が世田谷美術館分館「向井潤吉アトリエ館」として開放されている。 -

虫喰い

陶磁器を高火度で焼成したとき、素地が釉よりも収縮率が高い場合に起こる釉薬の綻び。

釉が綻びた場所からは素地が見え隠れする。

「虫喰い」は明時代の後期、景徳鎮の民間窯にて制作された実用品(特に輸出用の染付)に多く見られた。

その姿が日本の侘び寂びの精神に合致し愛でられたため、日本には多くの虫喰い磁器が残されている。

中国においては雑器扱いであったため伝承されず、中国に残されているものは少ない。 -

村上華岳

-

村山知義

-

木彫

-

森陶岳

-

森田茂

-

森本草介

-

八木一夫

-

安井曾太郎

-

安田靫彦

-

柳原良平

やなぎはら りょうへい(1931~ ) イラストレーター、漫画家、アニメーション作家、エッセイスト。東京都出身。

「アンクルトリス」の産みの親であり、また無類の船好きとしても知られ、海や舟をモチーフとした作品を多く制作・発表。 -

やなぎみわ

-

薮内佐斗司

やぶうち さとし(1953~ )日本の彫刻家。東京芸術大学大学院教授。

古文化財の保存と修復の経験に基づく確かな技術を駆使し、日本或いはアジア的な自然観をもつ穏やかな造形の木彫やブロンズ作品を多く手掛けている。 -

山口薫

やまぐち かおる 1907-1968年 洋画家 群馬県出身。

自由美術家協会,モダンアート協会を設立。東京藝大教授。

色彩豊かで詩情に富む作風から「詩魂の画家」との異名もある。 -

山口華楊

-

山口長男

-

山本丘人

-

山本陶秀

-

有線七宝

七宝焼きの製作技法のひとつ。金属の素地の上に金・銀・銅などの細く扁平な針金を貼り付け模様を描き,その中にガラス釉(うわぐすり)をかけて焼き付けるもの。 明治期には輸出工芸品として人気を博し、当時の職人の技術と相まって、美術工芸として最高レベルの作品が多く生まれている。

-

横山大観

-

横山操

-

吉田美統

-

吉原治良

-

ラリック

→「ルネ・ラリック」の項目参照

-

ルイ・イカール

ルイ・イカール Louis Icart 1888-1950年

フランス アール・デコ期に活躍。

作品の大半は銅版画で、華やかな女性たちを繊細で優雅なタッチで表現した作品は評価が高い。 -

ルオー

ジョルジュ・ルオー Georges Rouault, 1871年-1958年 フランスの画家・版画家。

エコール・デ・ボザール(国立美術学校)においては、巨匠ギュスターヴ・モローの指導を受け、マティスとは同窓であった。独特の骨太の輪郭線と宝石のような色彩が特徴。版画家としても20世紀のもっとも傑出した作家の一人に数えられる。 -

ルネ・ラリック

ルネ・ラリック René Lalique (仏1860年-1945年)

19世紀~20世紀のアール・ヌーヴォー、アール・デコの両時代にわたってガラス工芸家、宝飾(ジュエリー)デザイナーとして活躍。その作品はジュエリー、ガラスともに世界的に評価されており、アールヌーボー、アールデコ時代の代表的な工芸作家として名前が挙げられる。

前半生はアールヌーボー様式のジュエリー作家として名声を博し、女優のサラ・ベルナールも主要顧客であった。その後、時代の流れがアールヌーボーからアールデコに移行する際に、ガラス工芸家へと転身をはかり、多くの美しいガラス製品を生み出している。

コティ社の依頼でデザイン・制作した香水瓶や、「パリ号」、「イル・ド・フランス号」など大西洋横断航路の豪華客船やオリエント急行の客車などのインテリア、レストラン、ホテル、邸宅などの装飾、ステンドグラス、噴水など、さまざまな分野にて才能を発揮。シボレーやジャガー、ロールス・ロイスなどのカーマスコット(自動車のボンネット先端に付けた装飾)作品も有名。日本においても、当時の皇族 朝香宮が、邸宅に使用するガラス扉などを注文している(現・東京都庭園美術館)。

ラリックが1922年にアルザス地方に完成させたガラス工場が21世紀の今日まで続くラリック社の起源である。 -

ロイヤルコペンハーゲン

ロイヤルコペンハーゲン Royal Copenhagen デンマークの陶磁器メーカー。

正式名称:「ロイヤル・コペンハーゲン陶磁器工房」(The Royal Copenhagen Manufactory)。

絵付けはすべて手描きで、製品には3本のウェーブ、王冠そしてペインターのサインが入れられている。

1868年からの定番パターン「ブルーフルーテッド」、1908年以降、毎年製作されているイヤープレート(クリスマスプレート)、現在もデンマークの公式晩餐会の食器として使用されている「フローラ・ダニカ」等、そのデザインとクオリティは世界的にも高い評価を受けており、日本においても大変人気が高い。 -

六古窯

-

ローマングラス

ローマングラス(ローマガラス、ローマンガラスとも呼ばれる) 紀元前1世紀~紀元5世紀初頭くらいの間にローマ帝国内で製造・流通したガラス製品の総称。出土品として発掘されることが多いため状態がよいものは少なく、また地中に埋まっていたローマンガラスには「銀化」というガラス成分の化学反応による独特の光彩が生まれる場合があるため、状態が良く銀化が美しい品は珍重される。

-

ローランサン

マリー・ローランサン Marie Laurencin (1883-1956 仏) 女性画家・彫刻家

パリに私生児として生まれアカデミー・アンベールで美術を学ぶ。

1912年に開いた最初の個展が評判となり、その後エコール・ド・パリの新進画家として知られるようになる。

パステルカラーの少女像において独特の画風を作り上げ、当時の流行画家として一世を風靡した。

-

和楽器

-

和服

-

アイヌ工芸

-

アイヌ文化

-

アイベース

-

アウガルテン

-

アウガルデン

-

アシッドゴールド

-

アスプレイ

-

アドルフ・ロース

-

アビランド

-

アプリカッション

-

アポニー

-

アラビアンナイト

-

アルクール

-

アルジー・ルソー

-

アルフォンス・ミュシャ

-

アンジー・ルソー

-

アンティーク

-

アンティークジュエリー

-

アンティークドール

-

アンティークビーズ

-

アンドレ・ブラジリエ

-

アンドレ・ボーシャン

-

アンリ・マティス

-

アンリ・ルソー

-

アールデコ

-

アール・デコ

-

アール・デコ

-

アール・ヌーヴォー

-

アー・テー

-

イサム・ノグチ

-

イヤープレート

-

インタリオ

-

インドの華

-

ウィーンの薔薇

-

ウィーン窯

-

ウェッジウッド

-

ウォレス

-

ウォーターフォール

-

ウジェニー・オキン

-

エグランチエ

-

エコール・ド・パリ

-

エゴン・シーレ

-

エッチング

-

エナメル彩

-

エミール・ガレ

-

エルメス

-

エン グレービング

-

オスカー・エーリッヒ・ヘーゼル

-

オットー・ヴァーグナー

-

オディオ

-

オディロン・ルドン

-

オニキス

-

オノサトシノブ

-

オノサトトシノブ

-

オパルセント

-

オパルセントガラス

-

オメガ

-

オリエント

-

オリエント美術

-

オルゴール

-

オートマタ

-

オールドノリタケ

-

オールドバカラ

-

オールドマイセン

-

オールド・バカラ

-

オールド・マイセン

-

オールド・マスター

-

オールド大倉

-

カウズ

-

カクタス

-

カサット

-

カパラミㇷ゚

-

カランダッシュ

-

カンディンスキー

-

ガラス蓋物

-

ガレ

→エミール・ガレの項を参照

-

ガンダーラ美術

-

キスリング

-

キュビズム

-

キース・へリング

-

キース・ヘリング

-

ギュスターヴ・モロー

-

クラーナハ

-

クレー

-

グスタフ・クリムト

-

グリザイユ

-

グールドン・カウベ

-

ケンドラー

-

ココ・シャネル

-

コバルト金彩

-

コンスタブル

-

コンポジション

-

コールポート

-

ゴッホ

-

ゴヤ

-

ゴーガン

-

ゴーギャン

-

ゴーハム

-

サマーナイトドリーム

-

サムライ商会

-

サンディアゴ・ルシニョル

-

サンルイ

-

サン・ルイ

-

サヴィニャック

-

ザビーネ・ワックス

-

シノワズリ

-

シャンデリア

-

シャンパングラス

-

シャンパンフルート

-

シュナイダー

-

シュルレアリスム

-

ショーメ

-

シリンダー式オルゴール

-

シルクスクリーン

-

シルバー925

-

シルバー950

-

ジェームス・リジィ

-

ジノリ

-

ジャコメッティ

-

ジャポニスム

-

ジャポニズム

-

ジャン=ピエール・カシニョール

-

ジュアン・ミロ

-

ジュエリー

-

ジュモー

-

ジュリアン・ステア

-

ジュリアン・オピー

-

ジョアン・ミロ

-

ジョージ・ジェンセン

-

ジョージ・ロドリーゲ

-

ジルヴィア・クリューデ

-

ジヴレ

-

スキャタードフラワー

-

スタジオジブリ

-

スターリングシルバー

-

ステーショナリー

-

スノーボール

-

スリップウェア

-

スリップ・ウエア

-

セザンヌ

-

セリグラフ

-

セル画

-

セーブル

-

セーヴル

-

タリランド

-

ターナー

-

ダルジャンタル

-

ダンヒル

-

チャールズ・ファジーノ

-

ティツィアーノ

-

ティファニー

-

ティファ二ー

-

テーブルランプ

-

ディスク式オルゴール

-

デミタス

-

デュシャン

-

デューラー

-

デルフトタイル

-

デルフト陶板

-

デルヴォー

-

デ・ステイル

-

トミオカホワイト

-

トーマス・ウェッブ

-

ドニ

-

ドラン

-

ドルトン

-

ドルトンランベス

-

ドレスデン

-

ドーム

ドーム兄弟 Daum Frères (フランス 19世紀後半~20世紀前半)

アール・ヌーヴォー期からアール・デコ期に活躍したガラス工芸家。

兄オーギュスト(Auguste Daum,1853-1909)と弟アントナン(Antonin Daum,1864-1930)は父から受け継いだガラス工房でその才能を発揮。装飾工芸ガラスにおいて類い稀なる作品を多く生み出し、当時の国内・国外の博覧会で高い評価を受ける。高度な技術で自然の風景や草花を描いた美しいガラス作品の数々は、現代でも人気が高い。 -

ドームナンシー

-

ドーム・ナンシー

-

ドーム兄弟

-

ドーム・ナンシー

-

ナンシ―

-

ハドンホール

-

ハーフレース

-

バウハウス

-

バカラ

-

バスキア

-

バロック

-

パウル・クレー

-

パゴダ

-

パチネ

-

パテック・フィリップ

-

パテ・シュール・パテ

-

パブロ・ピカソ

-

ヒロ・ヤマガタ

-

ビアズリー

-

ビスクドール

-

ビスク・ドール

-

ビュッフェ

-

ビーズ

-

ピアッシング

-

ファイアンス

-

フィギュリン

-

フェルナン・レジェ

-

フォルクマール・ブレッジナイダー

-

フォルクマール・ブレッチュナイダー

-

フォルクマール・ヴレッチュナイダー

-

フランク・ミューラー

-

フランス製銀器

-

フランソワ・ゴーチェ

-

フランソワ・ポンポン

-

フルレース

-

フルートグラス

-

フローラダニカ

-

フローラ・ダニカ

-

ブラック

-

ブリュ

-

ブルーオニオン

-

ブルーオーキッド

-

ブルーフルテッド

-

ブルーフルーテッド

-

ブロンズ

-

ブーシェ

-

プラーク

-

プレイン

-

ヘレンド

ヘレンド Herend 1826年創業のハンガリーの高級陶磁器ブランド

透明度の高い白磁器とハンドペイントの高い技術に定評がある。

1851年のロンドン万国博覧会ではヴィクトリア女王が特注した中国風の絵柄に蝶の舞うデザインは、「ヴィクトリア」として、現在にもそのパターンは引き継がれている。東洋趣味の影響を色濃く受けたシノワズリな図柄は、現在もヘレンドの特色である。

また、1862年に由緒あるウイーン窯が閉窯した際に「ウイーンの薔薇」などの宮廷仕様の型や絵柄パターンをウイーン窯より継承。その後も宮廷や貴族に人気を博しながら現在に至る名窯である。 -

ベルナール・カトラン

-

ベルナール・シャロワ

-

ベルリン王立磁器製作所

-

ベルリンKPM

-

ベルリンKPM

-

ベル・エポック

-

ベン・シャーン

-

ベーコン

-

ペルシア色絵

-

ペルシア陶器

-

ペルシャ工芸

-

ペンダント

-

ペーター・シュトラング

-

ボッチョーニ

-

ボナール

-

ボヘミアグラス

-

ボンボニエール

-

ポスト印象派

-

ポップアート

-

ポップ・アート

-

ポロック

-

ポワッソン

-

ポンポン

-

ポール・アイズピリ

-

ポール・ジャクレー

-

マイセンクリスタル

-

マイセン・クリスタル

-

マグリット

-

マザーオブパール

-

マザー・オブ・パール

-

マックス・エルンスト

-

マッピンアンドウェッブ

-

マッピン&ウェッブ

-

マッピン&ウェッブ

マッピンアンドウェッブ Mappin&Webb 英国王室御用達の世界的ブランド。

銀製品、宝飾品などを扱う。1774年、ジョナサン・マッピンが英国シェフィールドに工房を創立、1849年、ロンドンに出店。1858年義兄弟のジョージ・ウェッブとの共同経営となり「マッピン&ウェッブ」となる。1897年にビクトリア女王より「王室御用達」を授けられて以降、現在もその栄誉を守り続けている。そのクオリティは現在も高い評価を受けている。 -

マティス

-

マネ

-

マリー・ローランサン

-

マルク・シャガール

-

マルケットリー

-

マルセル・デュシャン

-

ミキモト

-

ミケランジェロ

-

ミッドサマー・ナイトドリーム

-

ミナイ手

-

ミュシャ

-

ミューラー

-

ミントン

-

ミール・ガレ

-

ムスティエ

-

ムンク

-

メゾチント

-

メディチ

-

モダンアート

-

モディリアーニ

-

モネ

-

モリゾ

-

モンドリアン

-

ヤン・ブリューゲル

-

ヨルク・ダニエルチュク

-

ヨーゼフ・ホフマン

-

ラスター彩

-

ラモン・カザス

-

ランプシェード

-

リアドロ

-

リシュリュー

-

リスベート・ツヴェルガー

-

リトグラフ

-

リヒター

-

リミテッドエディション

-

リモージュ

-

リヤドロ

-

リュージュ

-

ルイス・ティファニー

-

ルイス・ティファ二ー

-

ルイ・イカール

-

ルウンペ

-

ルグラ

-

ルグラー

-

ルソー

-

ルディ・シュトレ

-

ルドン

-

ルノワール

-

ル・コルビュジエ

-

ルーシー・リー

-

ルートヴィッヒ・ツェプナー

-

ルードヴィヒ・ツェプナー

-

ルーベンス

-

レイモン・サヴィニャック

-

レオナルド・ダビンチ

-

レオナール・フジタ

-

レンブラント

-

ロイヤルアルバート

-

ロイヤルウースター

-

ロイヤルドルトン

-

ロイ・リキテンシュタイン

-

ロイ・リキテンスタイン

-

ロココ

-

ロセッティ

-

ロッカクアヤコ

-

ロブマイヤー

-

ロレックス

-

ロートレック

-

ローハン

-

ローマンガラス

-

ワルター

-

ヴァトー

-

ヴァロットン

-

ヴァン・ダイク

-

ヴィクトリア

-

ヴィクトリアン

-

ヴェニス

-

ヴュィヤール

-

一后一兆

-

一瓢斎

-

七宝

-

万年筆

-

三上誠

-

三具足

-

三彩

-

三浦小平二

-

三浦 小平二

-

三越

-

三越製銀器

-

三輪休和

-

三輪壽雪

-

上出喜山

-

上村松園―

-

上村松篁

-

上村淳之

-

上田

-

上田銀器

-

下村良之助

-

下村観山

-

下賜品

-

不動茂弥

-

中原悌二郎

-

中国古陶磁

-

中国書画

-

中国絵画

-

中国美術

-

中国陶磁

-

中国陶磁写し

-

中国骨董

-

中尾淳

-

中山幸比古

-

中島宏

-

中川浄益

-

中川紀元

-

中村康平

-

中村彝

-

中村晋也

-

中村清治

-

中路融人

-

中里太郎右衛門

-

中里隆

-

中野孝一

-

九谷

-

九谷焼

-

乾山

-

乾隆ガラス

-

亀文堂

-

了々斎

-

五彩

-

井上満二

-

井上萬二

-

井上 萬二

-

井戸川豊

-

京焼

-

京薩摩

-

仁清

-

仁清写し

-

仁窯

-

仁阿弥道八

-

今井俊満

-

今井正之

-

今村紫紅

-

仏教経典

-

伊万里

-

伊万里焼

-

伊勢崎淳

-

伊勢崎満

-

伊勢崎陽山

-

伊勢﨑淳

-

伊東深水

-

伊藤東彦

-

伊藤若冲

-

伊藤赤水

-

伊賀

-

佐合道子

-

佐竹徳

-

佐藤可士和

-

佐藤忠彦

-

信楽

-

信楽焼

-

俵屋宗達

-

備前

-

元永定正

-

光悦

-

児島善三郎

-

入江光人司

-

入江波光

-

入江波光、

-

八代亜紀

-

内藤礼

-

内銀溜

-

円山四条派

-

円山応挙

-

出島春光

-

出石焼

-

出雲焼

-

刀剣

-

刀装具

-

前川正治

-

前田昭博

-

前田正博

-

加山 又造

-

加茂田章二

-

加藤十右衛門

-

加藤孝造

-

加藤弥右衛門

-

加藤東一

-

北出星光

-

北方ルネサンス

-

北村静香

-

北野恒富

-

十四代柿右衛門

-

千利休

-

千夜一夜物語

-

千家十職・永楽善五郎

-

千葉正也

-

南京古染付

-

南京皿

-

南薫造

-

単色釉

-

印材

-

印象派

-

即中斎

-

原三溪

-

原口典之

-

原田治

-

古マイセン

-

古九谷

-

古代エジプト

-

古代ギリシャ

-

古代ローマ

-

古代中国青銅器

-

古備前

-

古墨

-

古染付

-

古渡

-

古瀬戸

-

古田織部

-

古硯

-

古美術

-

古薩摩

-

古裂

-

古谷道生

-

古銭

-

吉向十三軒

-

吉村芳生

-

吉田克朗

-

吉田博

-

吉田屋写

-

吉田美統

-

吊灯

-

名物裂

-

呉昌碩

-

呉春

-

味楽

-

和光

-

和物茶碗

-

和田守卑良

-

和田英作

-

和装小物

-

和骨董

-

唐津焼

-

唐物

-

唐物茶碗

-

喜多川歌麿

-

四分一

-

国宝

-

土偶

-

土屋光逸

-

土田麦僊

-

坂井直樹

-

坂倉新兵衛

-

坂口宗雲斎

-

坂本繁二郎

-

堀一郎

-

堅手

-

塩田千春

-

壷屋焼

-

大倉陶園

-

大木平藏

-

大正ガラスコップ

-

大津絵

-

大竹伸朗

-

大野玉枝

-

天目茶碗

-

奈良岡正夫

-

奈良美智

-

奥川忠右衛門

-

奥田康博

-

奥高麗茶碗

-

如心斎

-

存星

-

安井曽太郎

-

安藤緑山

-

安藤軍治

-

安西水丸

-

安達大悟

-

宋磁

-

官窯

-

官窯磁器

-

宙宝宗宇

-

定窯

-

宜興

-

宜興紫砂

-

宜興紫砂壷

-

宜興紫砂壺

-

宜興茶器

-

宝瓶

-

宝飾品

-

宮島達男

-

宮本商工

-

宮本商行

-

富岡惣一郎

-

富岡鉄斎

-

寒風窯

-

寺内萬治郎

-

寺垣外窯

-

小割哲也

-

小堀遠州

-

小寺健吉

-

小山敬三

-

小山正太郎

-

小杉小二郎

-

小杉放庵

-

小杉放菴

-

小松美羽

-

小林古径

-

小林和作

-

小林清親

-

小柄

-

小森邦衛

-

小清水漸

-

小畑裕司

-

小茂田青樹

-

小野珀子

-

尚美堂

-

尺皿

-

尾形光琳

-

尾形周平

-

屛風

-

山下りん

-

山下大五郎

-

山下清

-

山元春挙

-

山口蓬春

-

山平義正

-

山形博導

-

山本彪一

-

山本芳翠

-

山本茜

-

山田全自動

-

山田和

-

山田正亮

-

山脇巌

-

山脇道子

-

岡倉天心

-

岡本太郎

-

岡本神草

-

岡田三郎助

-

岡部嶺男

-

岩佐又兵衛

-

岩橋英遠

-

岩田久利

-

岩田榮吉

-

岸田劉生

-

岸駒

-

島成園

-

島田文雄

-

川上不白

-

川之辺一朝

-

川之邊一朝

-

川北良造

-

川島理一郎

-

川村清雄

-

川瀬巴水

-

川瀬忍

-

川端玉章

-

川端近左

-

工芸

-

工芸美術

-

工藝美術

-

工藤甲人

-

市松人形

-

市野雅彦

-

布志名焼

-

帯留め

-

平川敏夫

-

平福百穂

-

平野千里

-

平野富山

-

幸野楳嶺

-

張大千

-

張瑞図

-

形部人

-

彩磁

-

彩釉

-

彩釉磁器

-

彫刻

-

彫漆

-

彫金

-

後藤純男

-

徐悲鴻

-

御下賜品

-

徳田正彦

-

德田八十吉

-

志野

-

志野焼

-

志野茶碗

-

急須

-

急須台

-

慈雲飲光

-

慶塚

-

手塚治虫

-

手箱

-

抱き人形

-

抹茶碗

-

抹茶道具

-

掛け軸

-

掛軸

-

提げ物

-

放菴

-

文人趣味

-

文房具

-

文房四宝

-

斉藤清

-

斎白石

-

新海竹太郎

-

新版画

-

新里明士

-

施軸軟質陶器

-

日本画

-

日本美術院

-

日本陶器

-

早川尚古斎

-

明の宮女

-

明堂宗宣

-

明染付

-

明治工芸

-

明治工芸美術

-

星野眞吾

-

景徳鎮

-

智内兄助

-

曜変天目

-

更紗

-

書画

-

書画文房

-

書道具

-

曽我蕭白

-

月の夜のスフィンクス

-

月岡芳年

-

有元利夫

-

有島生馬

-

有田焼

-

服部

-

服部時計店

-

朝倉文夫

-

朝鮮白磁

-

朝鮮陶磁

-

木島桜谷

-

木村嘉子

-

木村荘八

-

木版画

-

本郷新

-

本阿弥光悦

-

杉戸洋

-

杉本健吉

-

杉本儀助

-

杉本博司

-

杉本貞光

-

杉浦非水

-

李士達

-

李方子

-

李朝

-

李朝白磁

-

李禹煥

-

村上友晴

-

村上隆

-

村上 隆

-

村井正誠

-

村瀬治兵衛

-

松尾姿水

-

松尾敏男

-

松谷武判

-

林恭助

-

林正太郎

-

染付

-

染錦

-

柳原義達

-

柳宗悦

-

柳宗理

-

柳雨軒

-

柴田是真

-

柿右衛門窯

-

栗木達介

-

桑田卓郎

-

梅原猛

-

棚等

-

棟⽅志功

-

棟方志功

-

森岡嘉祥

-

楽

-

楽善斎

-

楽茶碗

-

榊原紫峰

-

榎倉康二

-

榎木孝明

-

樂

-

樂吉左衞門

-

樂茶碗

-

横尾忠則

-

橋本八百ニ

-

橋本千毅

-

橋本平八

-

橋本明治

-

橋村萬象

-

橘小夢

-

櫛

-

櫻井孝美

-

歌川国芳

-

歌川広重

-

歙州硯

-

正倉院宝物

-

正宗得三郎

-

武者絵

-

武腰潤

-

民画

-

民芸

-

民藝

-

民藝運動

-

水差し

-

水指

-

水滴

-

水谷武彦

-

永楽

-

永楽保全

-

永楽即全

-

永楽和全

-

永楽妙全

-

永楽正全

-

永樂保全

-

江副行昭

-

江戸がらす

-

江戸ガラス

-

江戸切子

-

池内伸介

-

池田三四郎

-

池田晃将

-

池田泰真

-

池田輝方

-

沈南蘋

-

沈壽官

-

河井寬次郎

-

河原温

-

河野通勢

-

河鍋暁斎

-

油彩

-

油滴天目

-

波山

-

洋画

-

津田青楓

-

洮河緑石硯

-

浅井忠

-

浅野陽

-

浜口陽三

-

浮世絵

-

涛川惣助

-

涼炉

-

淀井敏夫

-

淡々斎

-

深堀隆介

-

深川製磁

-

深見陶治

-

清原啓一

-

清朝官窯磁器

-

清水六兵衛

-

清水六兵衞

-

清水卯一

-

清水登之

-

清課堂

-

清風与平

-

渡辺南岳

-

渡辺喜三郎

-

満谷国四郎

-

源氏物語絵巻

-

漆

-

漆器

-

漆芸

-

澄泥硯

-

澤田宗味

-

濁手

-

濱田庄司

-

瀧下和之

-

瀧口修造

-

瀬戸黒

-

灰外達夫

-

炭道具

-

炻器

-

無形文化財

-

無線七宝

-

煎茶器

-

煎茶碗

-

煎茶道具

-

煙管筒

-

煙草入れ

-

燭台

-

片岡珠子

-

版画

-

牙彫

-

牧谿

-

牧野邦夫

-

狩野山雪

-

狩野常信

-

狩野派

-

猪熊弦一郎

-

獅子頭

-

玄々斎

-

玉器

-

玉川堂

-

玉澗

-

王一亭

-

王建章

-

王羲之

-

現代アート

-

現代陶芸

-

琉球漆器

-

琳派

-

瓶床

-

瓶座

-

生駒時計店

-

田中一村

-

田中保

-

田崎廣助

-

田河水泡

-

田辺三重松

-

田邊竹雲齋

-

由水常雄

-

甲斐庄楠音

-

画冊

-

画巻

-

白井半七

-

白山松哉

-

白布切抜文衣

-

白楽

-

白磁

-

白蝶貝

-

白隠慧鶴

-

白髪一雄

-

益子

-

目貫

-

真珠

-

真葛香斎

-

石井康治

-

石井柏亭

-

石川光明

-

石川茂男

-

石本正

-

石本武士

-

石踊達哉

-

砧青磁

-

硯

-

硯屏

-

硯箱

-

硲伊之助

-

碧明耀彩

-

碧明釉

-

磁州窯

-

神崎紫峰

-

神田日勝

-

福井良之助

-

福島善三

-

福島武山

-

福沢一郎

-

福王子法林

-

福田豊四郎

-

秋野不矩

-

秦テルヲ

-

秦蔵六

-

端渓硯

-

竹内栖鳳

-

笄

-

笠松紫浪

-

笹戸千津子

-

筆筒

-

筥迫

-

篆刻

-

篠田桃紅

-

簪

-

籔内佐斗司

-

粉引

-

粉引茶碗

-

粉彩

-

粉青

-

純銀

-

純銀製

-

純銀製品

-

素描

-

紫砂

-

紫砂壷

-

紫砂壺

-

紹美栄祐

-

絵巻

-

絵画

-

緋襷

-

緑釉陶器

-

縁頭

-

縄文土器

-

縄文象嵌

-

織部

-

織部焼

-

美人画

-

美濃焼

-

翠嵐

-

翡翠白菜形花瓶

-

耀州窯

-

耀彩

-

耕雲

-

能面

-

脇田和

-

膳所焼

-

舘鼻則孝

-

舟越保武

-

舟越桂

-

船木道忠

-

良寛

-

色絵

-

色絵磁器

-

色絵茶碗

-

色被せガラス

-

色裂置文衣

-

芝山漆器

-

芝山細工

-

芝山象嵌

-

花器

-

花瓶

-

花簪

-

花籃

-

花籠

-

芹沢銈介

-

英国スターリングシルバー

-

英国製銀器

-

茶の湯

-

茶入れ

-

茶則

-

茶合

-

茶壺

-

茶心壺

-

茶托

-

茶掛

-

茶椀

-

茶瓶

-

茶盌

-

茶盒

-

茶碗

-

茶箱

-

茶道具

-

茶銚

-

茶鑵

-

茶陶

-

荒川豊蔵

-

荻原碌山

-

菅原精造

-

菅木志雄

-

菊池契月

-

菊池芳文

-

菊花紋章

-

萩焼

-

葆光彩磁

-

葉山有樹

-

葛西四雄

-

葛飾北斎

-

蓋碗

-

蓋置

-

薩摩びーどろ工芸

-

薩摩切子

-

薩摩焼

-

藤井勉

-

藤城清治

-

藪明山

-

蘭亭序

-

螺鈿

-

螺鈿細工

-

表千家

-

裏千家

-

西安の黄

-

西洋アンティーク

-

西洋陶磁器

-

西洋骨董

-

見附正康

-

覚々斎

-

角偉三郎

-

諏訪直樹

-

谷口香嶠

-

象嵌

-

象嵌細工

-

象彦

-

赤楽

-

赤絵

-

超絶技巧

-

越州窯

-

跋文

-

輪島塗

-

辻常陸

-

近代工芸

-

近代日本画

-

近代美術

-

近藤濶

-

那波多功一

-

郭仁植

-

酒井抱一

-

酒器

-

釉下彩

-

釉裏金彩

-

里帰り品

-

里帰り薩摩

-

里見勝蔵

-

重文

-

重要無形文化財

-

重要無形文化財「彩釉磁器」保持者

-

重要無形文化財保持者

-

野又穣

-

野口哲哉

-

野村仁

-

野村耕

-

野田英夫

-

野間仁根

-

金丸悠児

-

金城次朗

-

金城次郎

-

金子國義

-

金属工芸

-

金工

-

金襴手

-

金谷浄雲

-

金重陶陽

-

鈴木其一

-

鈴木徹

-

鈴木春信

-

鈴木蔵

-

鈴木藏

-

鈴木賢二

-

鈴木長吉

-

鉄瓶

-

銀溜

-

銀瓶

-

銀茶托

-

銀食器

-

銅版画

-

銅茶托

-

銅鏡

-

銘々皿

-

銚座

-

錦光山

-

錦絵

-

錫茶托

-

鍔

-

鎚起銅器

-

長原孝太郎

-

長次郎

-

長沢芦雪

-

長谷川三郎

-

長谷川等伯

-

関根伸夫

-

関根正二

-

阿古陀型

-

阿蘭陀

-

限定モデル

-

陶板

-

陶磁器

-

隋唐美術

-

随流斎

-

隠元隆琦

-

雛人形

-

雨宮治郎

-

青井戸茶碗

-

青木木米

-

青木繁

-

青木 繁

-

青瓷

-

青磁

-

青花

-

青花龍唐草文天球瓶

-

青貝塗

-

青銅器

-

音丸淳

-

須田剋太

-

風俗画

-

風炉釜

-

食籠

-

飯塚小玕斎

-

飯塚琅扞斎

-

飾り皿

-

飾筥

-

香川勝廣

-

香水瓶

-

香炉

-

香蘭社

-

馬の目皿

-

骨董陶磁器

-

高久靄厓

-

高内秀剛

-

高取焼

-

高村光太郎

-

高松次郎

-

高橋由一

-

高田博厚

-

高麗焼

-

高麗白磁

-

髙山辰雄

-

髙橋賢悟

-

鬼丸雪山

-

魯山人

-

鯉江良二

-

鯖江良二

-

鳥居清長

-

鴨居玲

-

鴻池

-

鶴岡義雄

-

鹿子木孟郎

-

麻生三郎

-

黄瀬戸

-

黄釉

-

黒木国昭

-

黒木 国昭

-

黒柿

-

黒楽

-

黒樂

-

黒田国昭

-

黒田清輝

-

黒田重太郎

-

黒釉

-

鼻煙壺

-

龍文堂

-

龍泉窯

-

KPM

-

A.T.

-

ANDY WARHOL

-

Asprey

-

Baccarat

-

CACTUS

-

Christofle

-

Daum

-

Daum Nancy

-

E’GLANTIER

-

Flora Danica

-

galle

-

Georg Jensen

-

Gorham

-

HEREND

-

Hermes

-

KAWS

-

Lalique

-

Lee U-Fan

-

Lee Ufan

-

Les QUATRES SAISONS

-

Mappin&Webb

-

meissen

-

Odiot

-

Paul Jacoulet

-

Picasso

-

Puiforcat

-

Rene Lalique

-

REUGE

-

Royal Copenhagen

-

sterling silver

-

Tiffany & Co.

-

YAYOI KUSAMA